ラカンマキの剪定方法|庭木や生垣に適した2つの剪定方法をご紹介

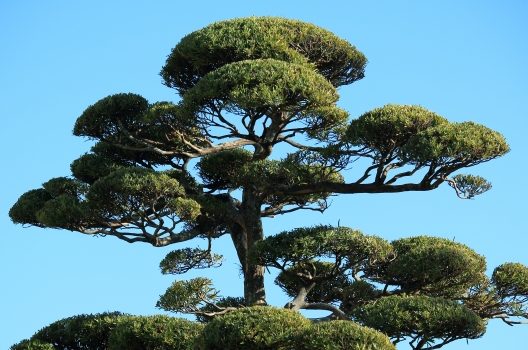

ラカンマキは葉の形状が美しく、庭木や生垣として利用されている樹木です。成長が遅い樹木なので、あまり頻繁に剪定をしなくてよいのも広く利用されている理由のひとつといえます。しかし、成長が遅いからといってまったく剪定をおこなわなくてよいというわけではありません。

そこで、このコラムではラカンマキの剪定方法についてご紹介していきます。また、ラカンマキの増やし方や育て方などについてもご紹介していくので、ラカンマキの剪定方法を知りたい方やラカンマキに興味のある方は参考にしてみてください。

目次

ラカンマキの剪定方法

ここでは、ラカンマキの剪定方法と時期について解説していきます。庭木や生垣のラカンマキを剪定したいという方は参考にしてみてください。

ラカンマキの剪定方法は、庭木か生垣かによって異なる?

ラカンマキは庭木や生垣として利用される樹木ですが、それぞれ剪定方法が異なります。ここでは、それぞれの場合に応じた剪定方法を見ていきましょう。

・庭木

庭木の場合は、剪定バサミなどで混み入った枝葉を透いたり、樹形を乱している枝を切り落としたりするのが基本的な剪定方法になってきます。「このように剪定しないとダメ」という指標があまりないため、自分の好みの樹形になるように剪定をおこないましょう。

・生垣

生垣の場合は、刈り込みハサミやヘッジトリマー(剪定バリカン)などを使って、枝葉が均一な長さになるように全体を刈り込むのが基本的な剪定方法です。きれいな生垣をつくるポイントは、側面の刈り込みにあります。生垣の側面がしっかり平らになるように、全体像をしっかり把握しつつ刈り込みをおこないましょう。

ラカンマキはかなり丈夫な樹木で、剪定にもかなり強いです。一度にたくさん剪定したことによって弱って枯れるということはあまりないため、安心して剪定をおこなってください。

ラカンマキの剪定時期

ラカンマキの剪定に適した時期は、「5月~6月」と「9月~10月」です。

5月~6月は春に生えた新芽が成長を止めるタイミングなので、ラカンマキの全体像をつかみやすくなり、きれいな剪定をできるようになります。成長した新芽は周りの葉よりも明るい色をしているため、黄緑色の葉が固まっている箇所を重点的に剪定して樹形を整えましょう。

9月~10月は、ラカンマキの成長が止まるタイミングです。しばらくの間は枝葉があまり伸びない状態なので、この時期に剪定をおこなえば春まできれいな樹形を維持しやすくなります。

ラカンマキの剪定をする際の注意点

ラカンマキは成長速度が遅く剪定を頻繁におこなう必要がないため、管理がしやすい樹木です。その反面、一度剪定に失敗してラカンマキが不格好な状態になってしまうと、なかなか枝葉が成長せず元の形に戻るまで長い時間がかかってしまいます。とくに、敷地の外からでもよく見える生垣が不格好な状態になると、どうしても悪目立ちしてしまいます。

そのため、ラカンマキをきれいに剪定する自信がないという場合は業者に依頼することをおすすめします。「ラカンマキの剪定を依頼したい」という場合は、弊社にご相談いただければ剪定のプロをご紹介させていただきます。

剪定した枝が使える!ラカンマキの増やし方

ラカンマキは庭木や生垣の適性が高い樹木なので、もっと増やしてみたいと考える方もいるかもしれません。そこで、次はラカンマキの増やし方についてご紹介していきます。ラカンマキのおもな増やし方は「植え付け」と「挿し木」の二種類があります。

ラカンマキの植え付け

ラカンマキの苗を直接地面に植えて増やす方法です。苗は、お店や通信販売などで購入できます。植え付けは、3月~5月または9月ころにおこないましょう。

ラカンマキに限った話ではありませんが、苗木のうちは寒さや直射日光に弱いことが多いです。そのため、この時期に植え付けをおこなえば、寒さや強い日差しを避けながら苗木を育てられます。

ラカンマキの生垣をつくる場合は隣の苗木と30~50cmほどの間隔をあけるときれいな生垣をつくりやすくなります。また、植え付けをおこなったばかりの苗木は地面に根が張ってなくて強い風が吹くと倒れて枝が曲がったり折れたりするおそれがあります。そのため、苗木のうちは支柱を立てて枝をひもで縛り、倒れにくくしてあげることをおすすめします。

ラカンマキの挿し木

挿し木とは樹木から枝を切り取り、その枝を地面に植えて根付かせる増やし方です。ラカンマキから枝を10cmほど切り取り、植え付けの場合と同様に3月~5月または9月ころに地面に植えましょう。

しかし、挿し木はやり方自体はシンプルですが失敗することもあります。挿し木の成功率を上げたいという方は、次の点を意識してみてください。

- 切った枝はそのまま埋めずに数時間水に浸す

- 枝を切る際は、斜めにカットして吸水面積を増やす

- 発根促進剤を切り口に塗る

- 挿し木をしてからしばらくは吸水力が弱いため、土の乾燥にとくに注意する

数が増えると剪定の手間も増える?

ラカンマキは成長が遅い関係上、あまり剪定の手間がかからない樹木です。しかし、数が増えるとそれに比例して剪定も大変になってしまいます。自分では、すべてのラカンマキを剪定しきれないという場合は弊社の相談窓口にお電話してみてください。相談窓口は通話無料24時間365日いつでご利用できます。

ラカンマキの育て方と害虫対策

ラカンマキは丈夫な植物ですが、適切な育て方をしないと病害虫が発生して弱ってしまうおそれがあります。そこで、ここではラカンマキの基本的な育て方を見ていきましょう。適切な育て方をして、ラカンマキを元気に育ててください。

ラカンマキを育てる環境

ラカンマキは日陰でもある程度育ちますが、日光を好む樹木なのでなるべく日当たりのよいところで育ててあげましょう。しかし、苗木から育てる場合は注意が必要です。苗木のうちは葉がまだ弱く直射日光で葉焼けをおこしてしまうことがあるため、遮光ネットなどを被せて半日陰の状態にしてあげることをおすすめします。

水やりと肥料やりについて

成木の場合は、基本的に雨水だけで十分です。しかし、植えてから二年以内のラカンマキはまだ根が地面に張り切ってなく水を吸収しにくいため、土が乾燥していたらたっぷりと水を与えてあげましょう。

栄養はそこまで必要ない樹木なので、2月ころに油かすや骨片などの寒肥(かんごえ)として与えれば十分です。寒肥とは、冬に与える肥料のことです。多くの植物は冬に根が地中の栄養を吸収しやすい状態なので、この時期に肥料を与えることで春に元気よく成長するようになります。

病害虫について

ラカンマキに発生する病害虫には次のようなものがあります。

・アブラムシ

葉や枝から吸汁し、植物を弱らせてしまう害虫です。アブラムシというと黄緑色のものを想像する方もいるかもしれませんが、ラカンマキにはマキシンハアブラムシという赤みがかった種類がつきやすいです。繁殖力がとても強く、数が増えすぎると枝葉が枯れてしまいます。殺虫剤をまいて駆除しましょう。また、牛乳を霧吹きなどでふきかけて、牛乳の膜で窒息させるのもひとつの手です。

・ハマキムシ

ハマキガの幼虫で、葉を食害する害虫です。成虫は一度に200個前後の卵を産むため大量発生しやすく、葉を食べつくされてしまうおそれがあります。名前のとおり葉を巻いてその中に潜むことがあるため、巻かれた葉があったらハマキムシが繁殖している可能性が高いです。捕殺または殺虫剤で駆除しましょう。

・キオビエダサク

成虫は鮮やかな色の羽が特徴的な蛾の一種です。ハマキムシと同様に葉に産卵し、ふ化した幼虫が葉を食害する害虫です。幸い羽が目立ちやすい上に昼間に飛び回るため成虫は発見しやすいです。成虫をラカンマキの近くでみかけたら念のために殺虫剤を散布して、幼虫の発生を予防しましょう。

・すす病

黒いすすのようなカビが葉を覆ってしまう病気です。すす病の菌は、カイガラムシやアブラムシなどの糞を栄養源にして繁殖するおそれがあります。葉がこのカビで覆われてしまうと、光合成をおこなえなくなって最終的には枯れてしまいます。菌が繁殖する原因となる害虫を駆除して予防をしましょう。

・ペスタロチア病

枝葉の切り口からカビが侵入することによって感染する病気です。症状が進行すると葉が灰褐色に変色して弱っていきます。病気にかかっている葉を見つけたら早めに取り除いて消毒をおこないましょう。

病害虫は日当たりや風通しが悪い環境下で発生しやすいです。この病害虫が好む環境をつくらないためにも剪定は重要な作業になってきます。また、病害虫は早期の対処が重要です。剪定をおこなう際は、病害虫の予兆がないかしっかりと観察しましょう。

弊社に剪定を依頼いただければ、剪定のプロが病害虫の確認も一緒におこなってくれます。プロにラカンマキの剪定を任せて、元気なラカンマキを楽しんでください。

剪定の関連記事

- 剪定はいつおこなえばよい?庭木の剪定時期や方法について解説!

- オリーブの剪定方法|失敗しないための正しい手順やポイントをご紹介

- ヤマモモの剪定|実を安定させるお手入れ・時期・樹形づくり

- カポックの剪定~剪定後のお手入れまで|元気に育てる秘訣まとめ

- ブドウの剪定は初心者には難しい?ポイントをおさえて甘い実を作ろう

- 庭の手入れを楽にするコツ【便利道具・簡単DIY】をお教えします!

- 松の透かし剪定|切る際のコツと適期は?季節によって違う松の剪定

- 楓の剪定は時期が大切!理想の形に仕上げる剪定方法・病害虫対策

- ゴールドクレストは剪定で木をデザインする!木の特徴と剪定の進め方

- ソテツ剪定でさわやか南国ムード復活!目的別の対処法&育て方のコツ